映画感想「ミスト」

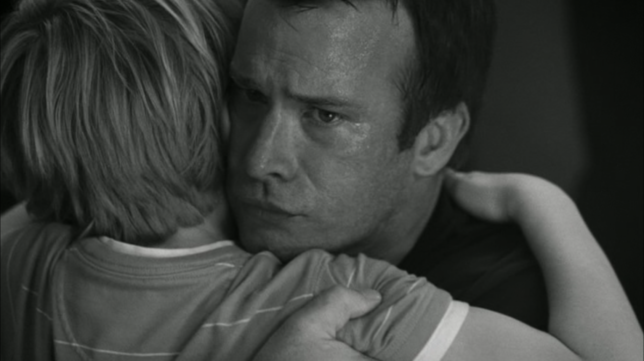

2007年、アメリカ制作のホラー映画。原作はホラーの帝王ことスティーヴン・キング、監督はそのキング原作「ショーシャンクの空に」「グリーンマイル」などを映画化したフランク・ダラボン。主演は「ドリームキャッチャー」でも主役を務めたトーマス・ジェーン。その強烈な結末から胸糞映画、鬱映画として名高い本作だが、個人的にはキング原作の映画で一番好きな作品。

ある日、主人公デヴィッド、妻ステファニー、8歳の息子ビリーのドレイトン一家が住むメイン州西部をとんでもない嵐と雷雨が襲う。翌朝、嵐は去ったが庭の大木が家の仕事場に突っ込み部屋はめちゃくちゃ。また湖にあるドレイトン家のボート小屋は、隣人の弁護士ノートンの家の枯れ木に圧し潰されていた。かつて土地の境界線争いで裁判まで起こしたノートンとの仲は良好とはいい難かったが、どうにか穏便に話を済ませる。

その後デヴィッドはビリーと、嵐で車を破壊されたノートンとともに町のスーパーマーケットへ買い出しに向かうことに。町の中心部へ来てみると、嵐の被害を物語るようにスーパーマーケットは大混雑していた。妻に電話しようとするも、携帯は圏外で公衆電話も使えない。さらに車道を軍関係の車両が複数通り過ぎ、軍人や軍警の姿もたくさん見かける。異様な雰囲気の中で買い物をしていたところに、マーケットの外から鼻血を垂らした老人が駆け込んできて「霧の中に何かがいる!」と叫ぶ。見ると、前面ガラス貼りの外の町並みが、たちまち霧に包まれていくのだった。

実は本作の映像ソフト(コレクターズ・エディション)にはおまけでモノクロバージョン本編があり、今回はこちらで視聴してみた。これは監督のダラボンが「『ミスト』はずっとモノクロで撮りたいと思ってた」ために、デジタル処理を施し実現したそうだ。キング自身も原作「霧」を書くときに1960年代の白黒ホラーをイメージしたそうで、カラーとはまた違った趣になっている。内容自体はカラー版とまったく同じ。

モノクロになるとホラーというより怪奇映画っぽい。

結末ばかりが話題にされがちな本作だが、そこに至るまでの過程も非常に良く出来ている。むしろ本作の価値はこちらにあるといっていい。ざっくりいってしまえば、本作は霧の中から怪物が現れ人々を襲うモンスターパニック映画である。まず、純粋にモンスター映画として優れており、飽きさせない作りになっているのだ。

はじめはいかにも「らしい」巨大な触手に始まり、どんどん見た目や習性や厄介度など驚かせ具合がランクアップしていく。そして後述するもう一つの恐怖であるパニック状態に置かれた人々の姿を合間合間に挟み込むことによって、恐怖映画として終わりまで隙のない構成になっているのだ。控えめにいって最高。

2007年当時のCGの出来が気になる人にも、モノクロバージョンはおすすめかも。

そして本作が描いているのは、人間の集団心理の恐怖である。町が霧に包まれどうすれば解決するのかわからない状況になると、人々は不安になり冷静な判断ができなくなっていく。またそれまで各々が抑え込んでいた不満が噴出し、この町出身者と余所者、ブルーカラーとホワイトカラー、宗教信者と無神論者など、意見や立場による対立が表面化していくのだ。一時は氷解しかけたデヴィッドとノートンの仲も例外ではない。

中でも結末と並んで本作で印象に残るのが「宗教おばさん」ことミセス・カーモディだろう。彼女は旧約聖書を持ち歩き、二言目には「神を信じろ」と入信を迫るため普段は町の人間からも変わり者扱いされていた。皆がスーパーに閉じ込められた状況になると、彼女は「これは神罰だ」と触れ回り、「不安を煽ることを言うな!」とさらに顰蹙を買う。そのように最初は相手にされなかったカーモディだが、事態が彼女の予言した通りになっていくと徐々にその言葉を信じる者が増え、果てには神を鎮めるための凶行が繰り広げられてしまう。

こうした人々の変化や過程は誇張されているように思えるが、2020年から続く未曾有のパンデミックによる混沌とした状況を振り返ってみると、必ずしも一蹴はできないのではないだろうか。「ひとたび闇の中に置かれ恐怖を抱くと人は無法状態になる」「恐怖にさらされると人はどんなことでもする。解決策を示す人間に見境なく従ってしまう」など、こうした人の心理を言い表した登場人物たちのセリフも、重くのしかかってくる。

集団心理の恐怖ここに極まれり、なシーン。

そうしたリアリティある恐怖描写が素晴らしい本作だが、さらに怖い、というより残酷な面がある。結末とも関連してくるのだが、映画の中で主人公であるデヴィッドは人々が恐怖で自分を見失う中、冷静に事態を収拾しようと色々と提案し仲間たちとともに奔走する。それは冷静で人間的な判断である一方、実際はほとんど失敗続きで実を結ばない。

むしろデヴィッドに味方するオリーの方が、言葉こそ控えめなもののクレバーに人をなだめたり、デヴィッドの呼びかけに恐怖を振り払って反応したり、唯一まともに拳銃を扱える人物として怪物と対峙したりと活躍しているように見える。ただ彼は背が低く見た目も冴えない地元スーパーの副店長。背が高くて体格も良く、仕事は映画ポスターアーティストという華やかなデヴィッドに比べるとパッとしない。

成果だけを見れば、デヴィッドよりオリーに判断を任せた方が良い気すらしてくるのだが、発言力があり皆が従うのはデヴィッドである。もしオリーが同じことを言ったとして、皆ついてきたかといえばそうならないのではという気がするのだ。それでも仲間たちはデヴィッドを信じる(オリーでさえも)。良識や正しさことを訴えるデヴィッドやそれを信じる味方たちの姿もまた、前述した「解決策を示す人間に見境なく従ってしまう」図式と同じだと取ることもできてしまうのだ。これはカーモディやその狂信者たちとは違って、まともで常識的な分たちが悪いのかもしれない。残酷な面とは、一方が決定的に誤りだとわかっていてももう一方が正しいわけではないという純然たる事実だと思う。特に不安な状況においては。

そのままの流れで結末にも触れたいと思う(もちろん直接は書かないが)。「ミスト=鬱」「ミスト=胸糞エンド」の認識を作ったこのエンディングは映画オリジナル。原作では終盤までの展開こそ大体同じものの、最後は希望を感じさせる形で終わっていくのだが、監督が原作者のキングに「映画のラストこんなんどうっすか?」と話したところ「うわー、もし書いてるときそれ思いついてたら、俺(結末を)そうしたわ」と賞賛された話は有名。映画の最後、あの行動に至るまでが早くないかという感じも最初はしたのだが、何度も見返すと巧妙に誘導し追い詰めていっていることがわかる。「どんな状況でも最後まで諦めてはいけない(=諦めたら後悔する)」という強いメッセージは、初めて観たときから結構自分の考え方に影響をもたらしていたのだが、今回見直したことで「諦めてはいけないからといって、もう一方(諦めないこと)が必ず正しいわけではない」という面にも気づき、改めて「勘弁しろよダラボン!」と思った。

というわけで、モンスター映画として一級品でありながら、追い詰められた人間や集団心理をも鋭く描いた傑作。終始重苦しい空気に包まれている(まさに霧のように)が、人々が恐怖におののく中でも他人のために行動する芯の強い人間など、良心的な部分に救われる。個人的にはやはりオリーが好きだが、名前のないバイカーのおっさんもかっこよかった。通常版はAmazon Prime Videoでも観られるので、未見の方はぜひ。

最後に、もう観た人のためにトラウマBGMおいときますね。

画像:© 2007 The Weinstein Company, LLC.

Amazon Prime Video

https://www.amazon.co.jp/dp/B0743K318M

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません